COMPANY BUSINESSES

COMPANY BUSINESSES

北京信息科技大學新校區

在“融合型綠色校園”設計理念指導下,按功能劃分爲中心教學區、生活服務區、體育運動區三個部分。 中心教學區:包含四個教學組團 , 行政辦公和科研辦公用房。空間結構開放中有圍合,建築采用個性化設計,體現校園可生長的設計理念。 生活服務區:結合集中景觀,布置宿舍、食堂等生活服務設施,滿足學生生活和休憩需要,創造活力低碳的校園生活場所。宿舍采用組團式布局,既有利于管理,也有利于全壽命周期的各組團逐漸的住宿分配和調整;强調組團院落的多功能性,利用死角等消極空間轉換爲多功能交流空間。 體育運動區:風雨操場和學生發展中心是整個校園的活躍點所在 , 同體育運動場一同打造校園一道亮麗景觀。

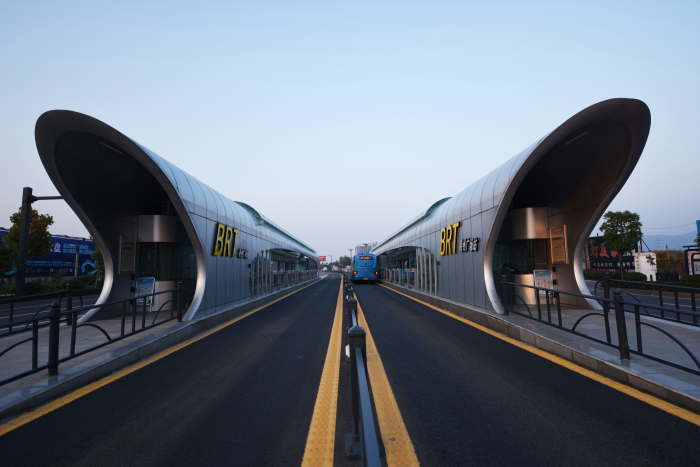

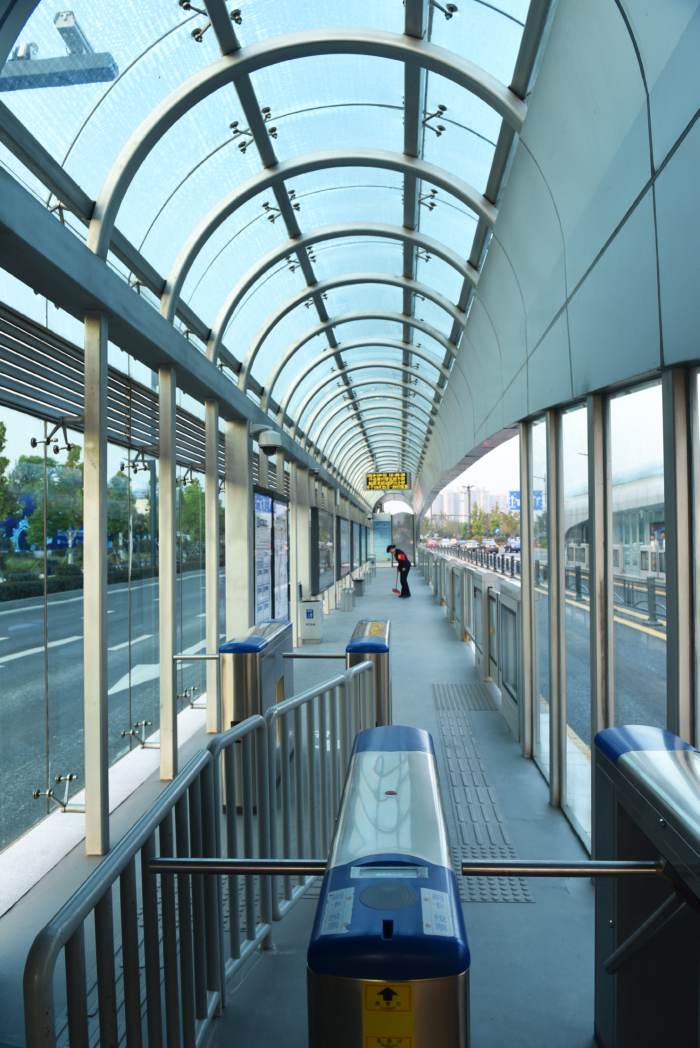

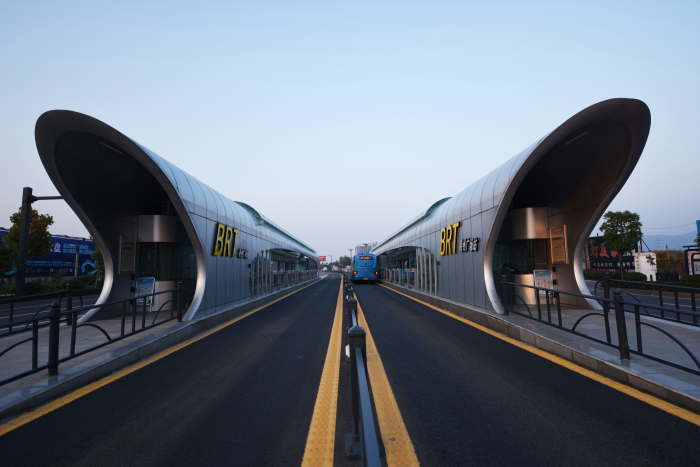

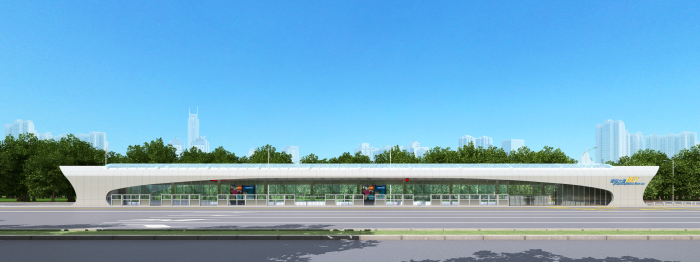

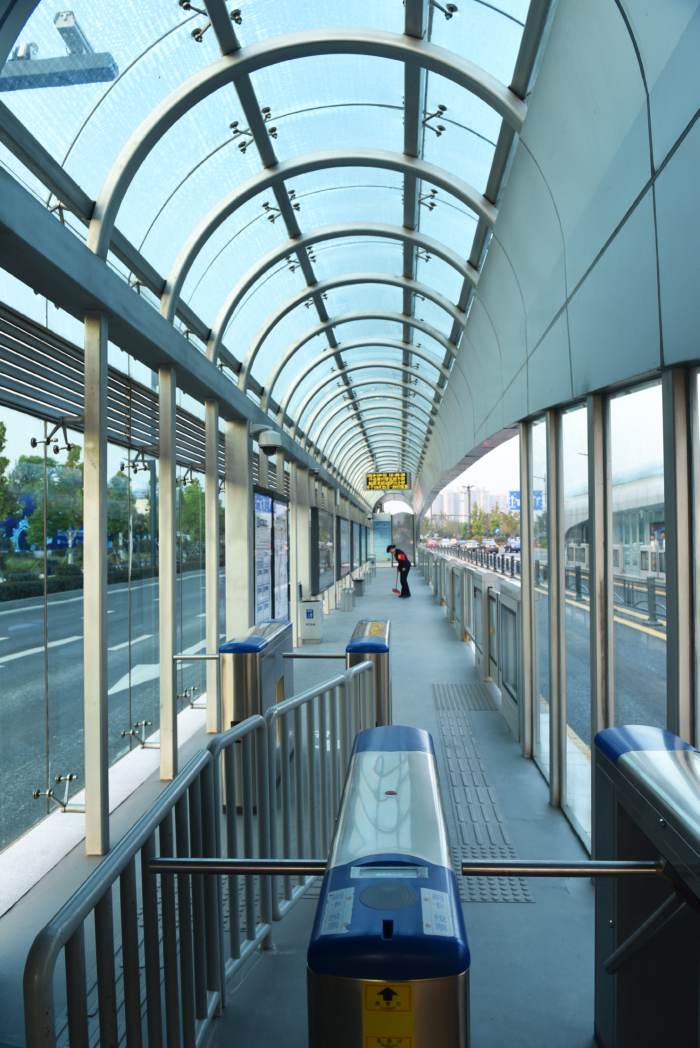

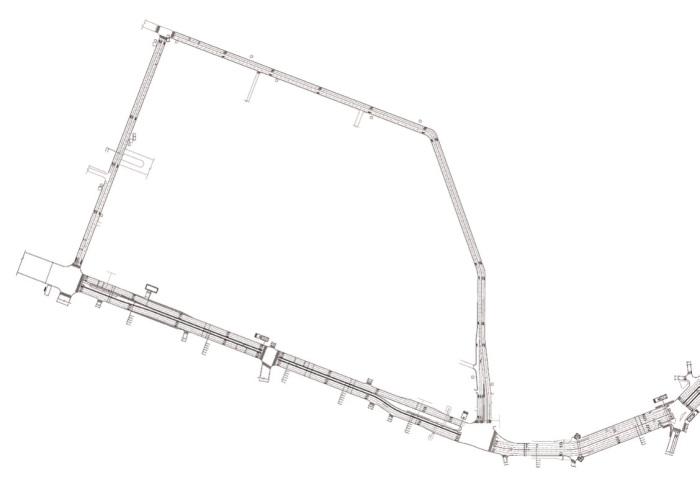

連雲港快速公交(BRT)1號線

連雲港市快速公交(BRT)1號線起于海州區海州客運站,途經幸福路、海連路、新港城大道、中山路、海棠路,終點位於連雲區在海一方,線路總長約33.1km,設置中間站27對。項目包括線路的可行性研究、方案設計和施工圖設計工作。B1線建成後,專用道受車輛進出干擾較小,BRT的車速明顯高於同路段的常規公交和其他車輛;風格現代、時尚簡約的BRT車站位於道路中央,十分吸引乘客視線,有效提高了BRT線路的吸引力,同時側式站台便於支線和常規公交的同台換乘、接駁。快速公交1號線具有低票價、快速和準時的特點,向市民提供優質的公共交通服務,帶動了整個城市公共交通服務水平的提升。

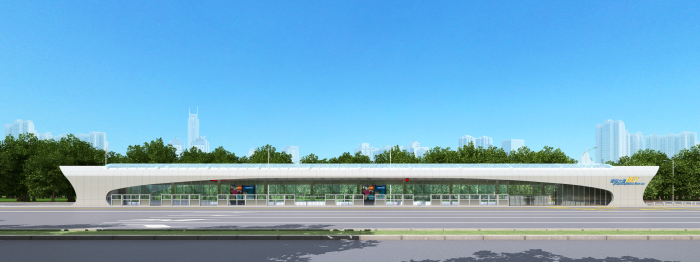

大連市快速公交(BRT)1號線

大連市快速公交(BRT) 1號線在興工街站與具有快速公交基本特徵的有軌電車202路、201路和203路貫通線銜接,構成近期大連市快速公交“T”字形主框架。在設計中根據沿線建設環境,因地制宜、靈活選擇BRT專用車道在道路斷面中的位置,以路中佈置為主,依次採用了混行、路中式、雙向同側式等專用道佈置方式,是國內首次在一條線路中採用多種專用道佈置方式。這一設計,大大地減小了道路改造工程量,提高了運營速度。項目注重結合BRT進行交通組織優化設計,大膽地對BRT線路沿線的交通癥結進行合理改造,使困擾多年的大連BRT友誼立交橋交通堵點得以剷除,並實現了立體交叉口BRT優先。車站與人行過街設施有機結合,最大程度地保證了行人的過街安全,保證了車輛行駛的暢通。簡潔型站台,在滿足基本功能的同時大大節省造價。

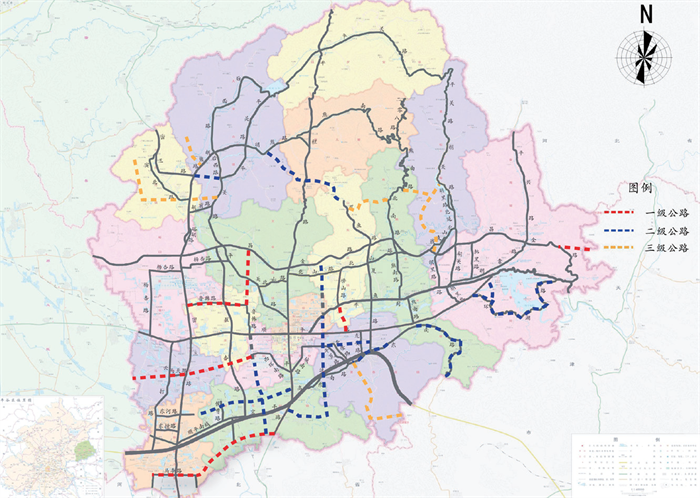

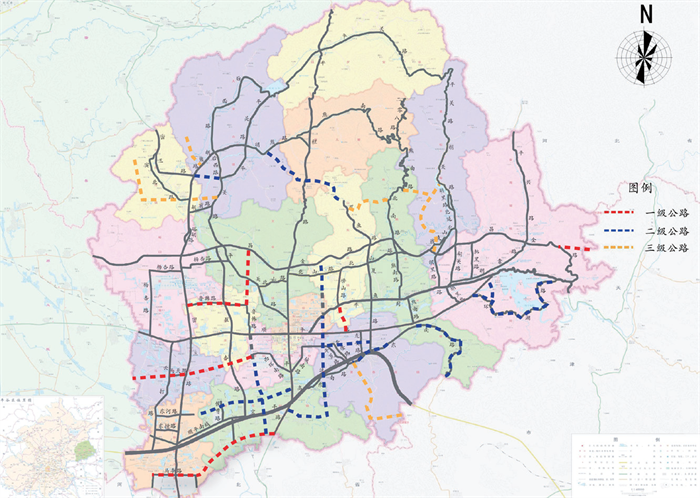

北京平谷區“十三五”道路交通基礎設施承載力研究

北京市平谷區作為生態涵養區,如何利用好自身區位優勢和生態資源,在京津冀一體化背景下實現快速發展,是平谷“十三五“期間的重要課題。隨著社會經濟快速的發展,平谷區交通需求大幅增長。為保證未來道路交通系統適應交通環境的變化,需要對平谷區現狀道路交通系統進行評估核算,為平谷十三五期間道路交通基礎設施建設提供的依據和參考。該項目研究範圍為平谷區行政轄區,總面積1075平方公里。規劃區常住人口42萬人,其中戶籍人口39.8萬人。

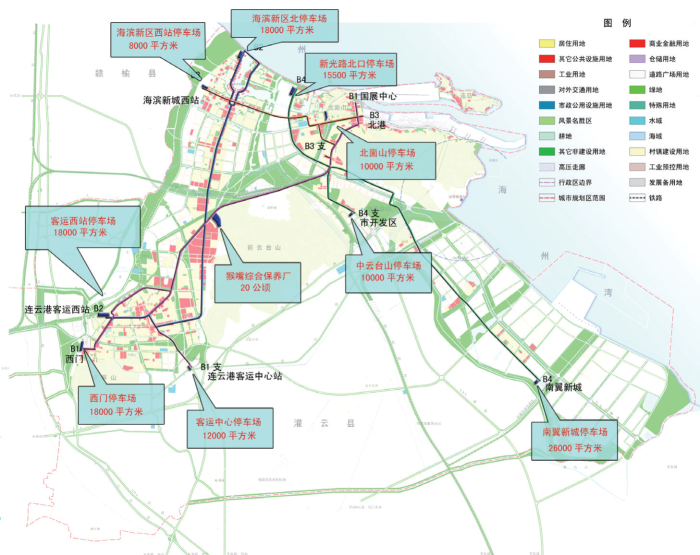

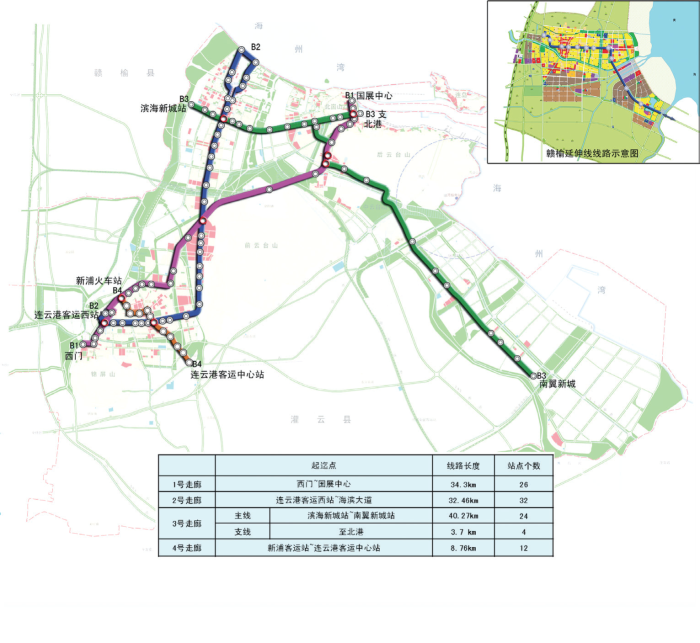

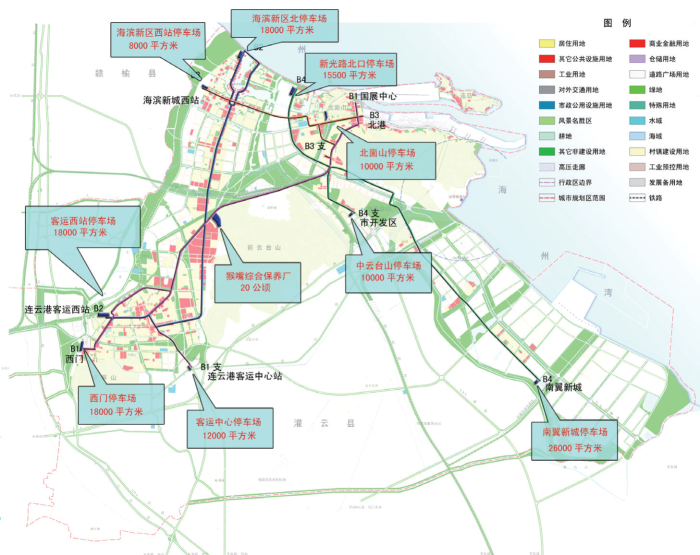

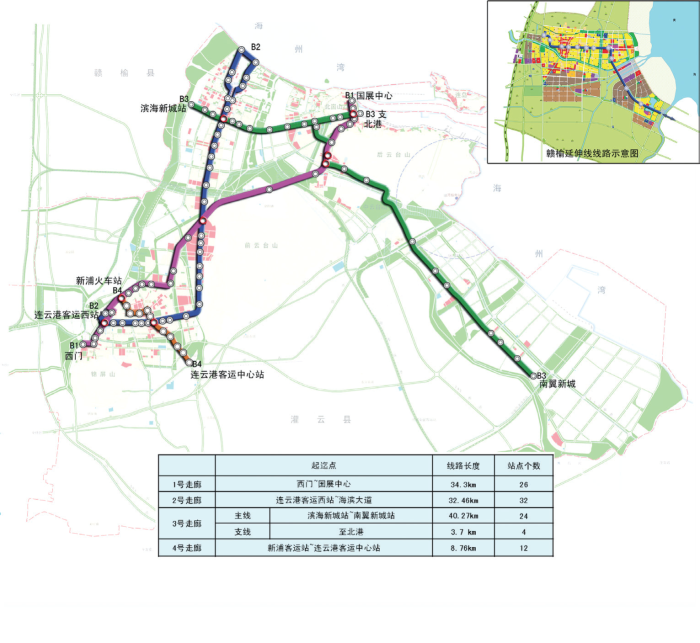

連雲港市快速公交線網規劃

該項目規劃範圍為連雲港市中心城區及南翼,具體包括海濱新區、新海城區、連雲城區及南翼新城4大組團。組團由片區組成,中心城區及南翼共有12個片區。中心城區及南翼2030年規劃建設用地總面積240平方公里,城鎮總人口200萬,其中,中心城區城鎮人口180萬,南翼新城城鎮人口20萬。快速公交線網規劃旨在解決交通需求和交通供給的協調關係。需求方面,快速公交線網規劃需滿足城市土地利用及規劃發展目標、綜合交通規劃提出的戰略目標、城市居民的出行需求等;供給方面,快速公交規劃主要考慮快速公交系統的技術標準、線網規模、線網合理構架、車站、站場及沿線交通銜接組織等。

泉州市桃花山片區道路路網規劃研究

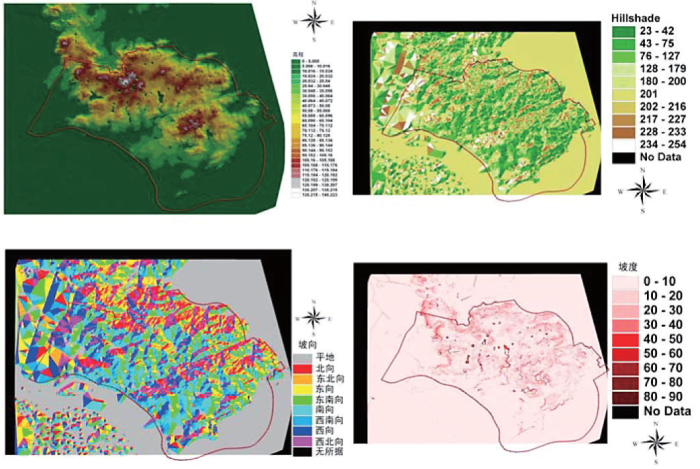

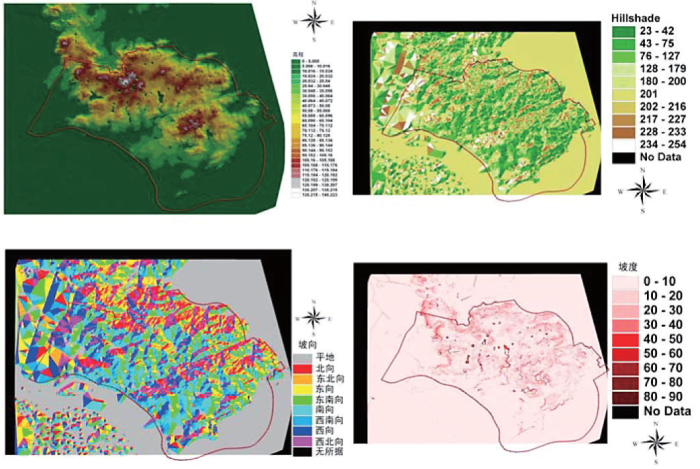

桃花山地區位於泉州市東海組團北部,是東海組團與城東片區以及城市中心區的重要過渡區域,總用地1000公頃,現有道路網絡基本以繞行為主,其內部道路以村級道路連通,通過合理規劃片區道路網,達到路網時間服務和連通性目標。同時秉承“低碳、集約、自然”的原則,使規劃好的路網飽和度在良好水平,實現快捷出行。本項目使用國內領先的三維地理信息技術,結合現狀分析路網飽和度要求並響應低碳交通戰略,解決片區道路網規劃問題,實現了三維地理信息技術在此類項目中的應用。在設計上最大程度實現道路等級合理、服務水平良好、發展可持續。

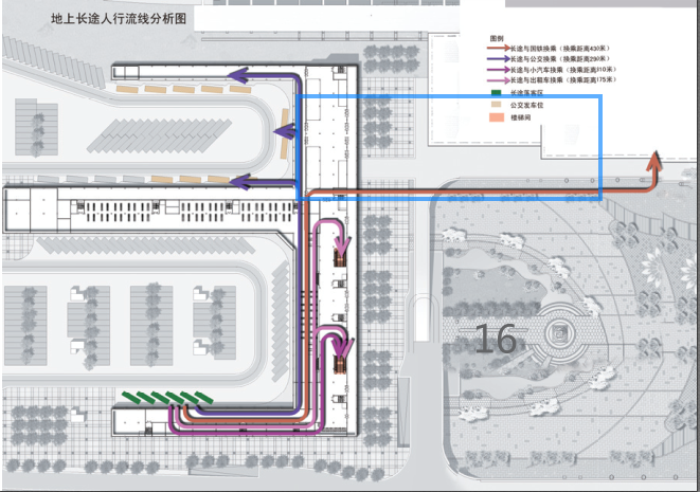

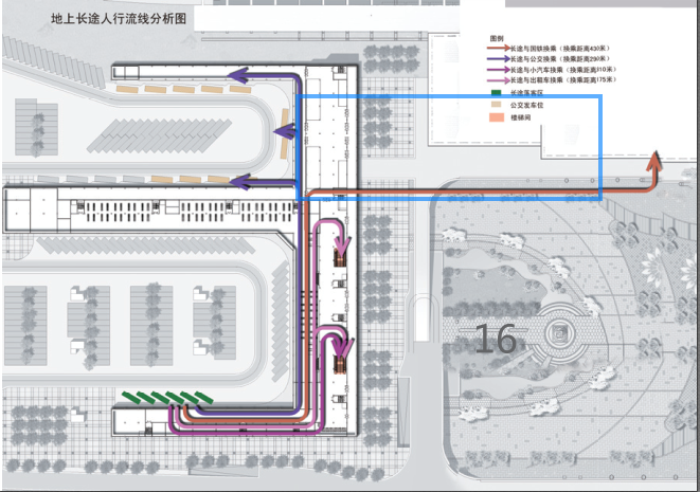

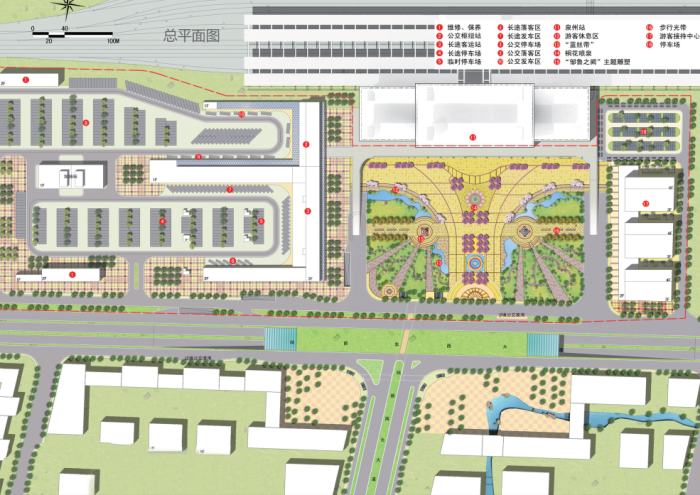

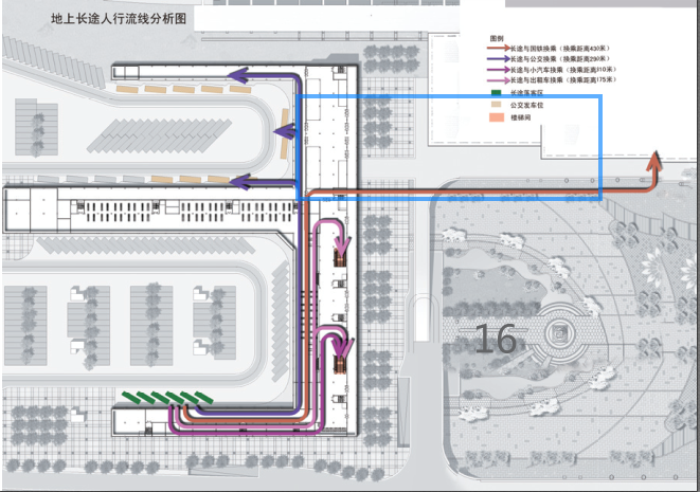

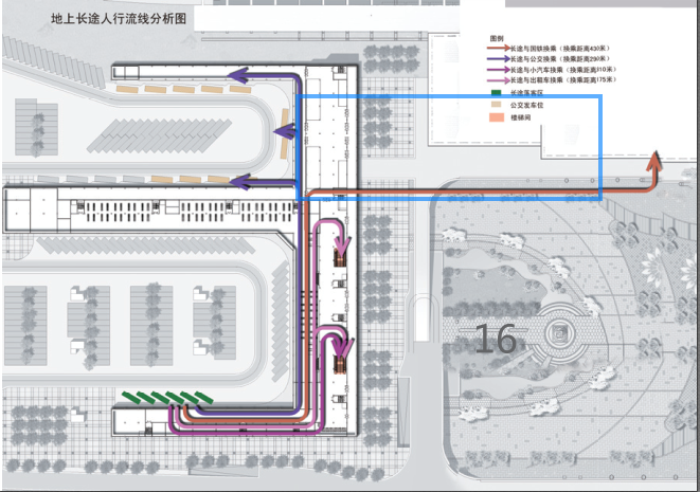

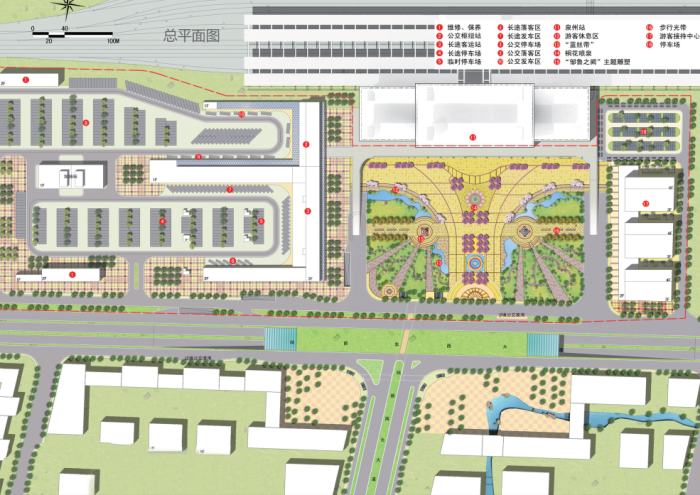

泉州市火車站市政配套工程

福廈鐵路作為國家《中長期鐵路網規劃》的重點建設項目,是我國鐵路“十五”規劃八縱八橫路網主骨架之一,屬國家Ⅰ級雙線電氣化鐵路幹線。福廈鐵路將成為貫通沿海快速鐵路大動脈的關鍵路段,連接溫(州)福(州)鐵路、廈(門)深(圳)鐵路,也是福建省第一條城際間快速客貨運通道,具有速度快、高密度、大能力、安全、舒適、節省運費等優勢,將有效改善沿線地區交通和投資環境,更加充分發揮區域優勢、港口優勢和開放優勢,加快海峽西岸經濟區建設。“桐城陸港”作為泉州實現“海峽西岸經濟區中部樞紐城市”目標的新觸媒,將建設為:城市綜合交通樞紐、體現城市形象的陸上門戶、城市遊客接待中心。作為城市交通樞紐,“桐城陸港”應貫徹以人為本的理念,合理佈局用地、科學組織流線,實現交通接駁的“零換乘”。設計“南長途北公交、東站房西停車”的十字形結構,解決了換乘量...

泉州市豐澤區泉秀街以南城區交通改善規劃研究

該規劃區域位於泉州中心城區的南半部分,即豐澤區泉秀街以南地區,北至泉秀街,南至江濱路,西至溫陵路,東至雲鹿路。由於該片區道路網的變化,如田安大橋的建設、刺桐路的拓寬改造以及泉州大橋的改造,內外交通聯繫發生較大變化,原有的道路交通組織已不能適應新的發展需求。同時,隨著泉州城市化的步伐加快,區域內萬達廣場、水口大淮及浦西安置區、閩南第一城、領秀新天地舊廠房辦公區改造等高建築密度開發項目正集中建設,吸引了較大規模的交通出行總量。該區域交通改善規劃的研究內容包括:泉州中心城區幹道網如何優化,支路微循環如何梳理,與公共交通系統如何有效銜接,停車、人行等交通功能如何支撐優化後的交通結構;通過對主要幹道的生活性交通和過境交通的分離,來實現區域內外部交通聯繫順暢、減小大面積建築開發帶來的交通干擾。

西南交通大學行政辦公大樓

該建築位于校園人文軸主軸綫的北側,東臨東大門,與已建的圖書館、四號教學樓、待建九號教學樓、待建館外實驗區相呼應。該項目是犀浦校區的標志性建築之一,是整個犀浦校區的主要機關、主要部門的辦公辦事場所。辦公樓建築在基本完型的校園環境中,充分延續校區已有建築空間形態,吸取校園已有建築空間特色(建築的圍合空間),最終使得建築方案以最大的包容度引領校園建築群。