NEWS & EVENTS

NEWS & EVENTS

杭州之江路隧道全線貫通

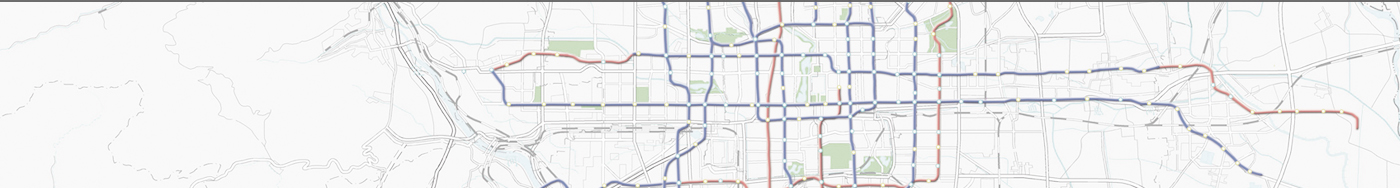

近日,“全國市政隧道穿越國家級文保單位數量之最、實施難度之最、保護要求之最”的之江路輸水管廊及道路提升工程(之浦路—復興路)全線貫通了。

城建設計旗下北京城建勘測院承擔了第三方監測(東段)及穿越相關重點文物監測工作,為這條城市地下“鋼鐵巨龍”的順利貫通構築起堅實可靠的安全防線。

作為連接錢塘江與西湖景區的重要紐帶,之江路輸水管廊及道路提升工程的建成,對優化之江路沿線交通組織,提升杭州城市基礎設施能級、打造沿江立體交通路網和水網格局具有重要意義。

精准監測:為隧道貫通保駕護航

作為浙江省“千項萬億”項目之一,這項工程集輸水管廊、交通隧道、道路整治于一體,全長6.3公里,緊鄰兩大世界文化遺產保護區——西湖文化景觀、中國大運河(杭州段)以及5處全國重點文物保護單位。其中,項目所屬的之江路工程隧道全長約5.6公里,地質條件複雜,主線盾構需穿越多種軟硬不均的地層。

北京城建勘測院作為第三方監測單位,肩負著對工程東段全線關鍵環節進行全過程、全方位安全監控的重任。面對工程穿越多處國家級文保單位、地質條件複雜等挑戰,北京城建勘測院投入先進的監測設備與經驗豐富的技術團隊,對基坑施工、盾構掘進、周邊環境變形等關鍵環節進行嚴密監控,提供了數以萬計組的有效監測數據,確保監測工作與盾構施工高效協同,為工程的安全掘進築牢堅實的技術根基。

文物守護:為千年古塔建立“生命體征監測系統”

在之江路隧道貫通工程建設中,盾構需穿越全國重點文物保護單位——六和塔。杭州六和塔作為磚木混合結構古建築,對地層振動的敏感度遠超現代建築。據相關部門分析,之江路工程北線盾構側穿六和塔時,與塔基邊緣最小水平淨距為38.25米,兩者豎向間距為39.03米,對六和塔的監測是重中之重。

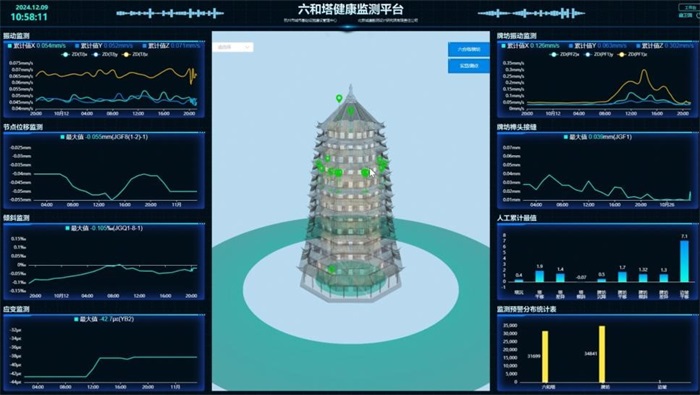

在六和塔監測項目中,北京城建勘測院項目技術團隊利用自主研發的新型監測點裝置、全自動實時監測平臺等創新技術,對六和塔進行全天候精密監測。有線磁致式測縫計、有線智能傾角計、弦式應變計像神經網絡般嵌入塔體,時刻感知著古塔磚木結構的微應變,經過24個傳感器將實時數據傳輸至監測設備。同一時間,施工團隊實時監控著盾構掘進參數,並根據六和塔監測數據隨時調整盾構機掘進的“姿態”,確保文物安全。

創新應用:智慧監測系統讓文物“會說話”

在文物建築上安裝監測設備,通常面臨“測不准”與“不好看”的兩難困境。傳統監測點體積大、數量多,不僅影響古建築的整體風貌,還可能對文物本體造成損傷。為破解這一難題,項目技術團隊自主研發了新型二合一監測點位裝置,並配套構建了六和塔文物智慧監測系統,在精准掌握古塔健康狀態的同時,最大限度減少隧道貫通施工對文物本體的干預,實現文物保護與監測技術的深度融合。

其中,新型監測點位裝置集沉降監測與水平位移監測功能於一體,體積小巧、造型古樸,能夠巧妙地“藏”於塔身,既確保了監測數據的精准性,又避免破壞文物歷史風貌與景觀和諧;與此同時,六和塔文物智慧監測系統可以實現24小時不間斷自動採樣,最高採樣頻率可達每5分鐘一次,海量數據實時上傳至雲端平臺。一旦監測數據出現異常波動,系統會立即觸發預警機制,通過微信通知第一時間將信息送達管理人員,實現從“事後補救”到“事前預警”的跨越。

在六和塔監測過程中,施工及管理人員可通過該監測平臺實時查看塔身各項結構數據,及時調整盾構參數,科學指導盾構掘進施工,為精細化施工與文物保護提供了有力支撐。該六和塔健康監測平臺已獲得國家計算機軟件著作權登記證書,為我國磚石古塔的保護工作提供了可借鑒的新範式。

目前,工程所有盾構區間已實現全線貫通,基坑工程全部完成。之江路隧道預計於今年12月正式通車。在北京城建勘測院的有力護航下,第三方監測工作已轉入工後監測階段,持續守護工程運營初期的結構安全。

從毫米級監測為隧道貫通錨定精度,到持續升級監測技術、積極探索創新應用路徑,城建勘測人的專業素養,深植在每一次嚴謹的數據分析中,也印刻在每一項創新技術的探索裡。未來,北京城建勘測院將繼續提升技術實力,以“精准檢測+數字管理”護航工程安全,為城市地下“生命線”的安全運行貢獻力量。